専門職学位課程

教育実践研究科 教育実践専攻【通学制】

現場の課題を見つめ直し、実践力を高める

教育実践研究科では、仲間との議論を通じて自身の教育現場での実践を見つめ課題を見出し、よりよい教育実践のあり方を考え実行していきます。教育の専門性を高め、周囲の人と協調関係を築きながら、現代の教育課題を解決できる実践能力の獲得を目指します。

概要

| 研究科(課程) | 教育実践研究科(通学制) Graduate School of Practitioners in Education |

|---|---|

| 専攻 | 教育実践専攻(専門職学位課程) Program for Educational Practitioners |

| 定員 | 入学定員15名 / 収容定員30名 |

| 学位名 | 教育修士(専門職) Master of Education |

教育実践研究科のポイント

プロジェクト研究・教育実践演習

自身の教育現場での課題を設定し、解決方策の検討を行います。その課題をもとに、教育実践演習では大学院で計画したことを実践し、さらなる課題を見いだします。

様々な職業の仲間と経験豊富な教員

初等中等教育における学校教員のほか、専門学校教員、看護師など様々な職業の方が共に学んでいます。本学教員も、様々な教育現場において経験豊富な実務家教員です。

遠隔地でも学べる通学制

通学制でありながら、インターネット環境を利用して遠隔地から学ぶことが可能です。通信制と異なり、1科目につき180分×8回の授業を行います。

現職者でも学べます

教育実践研究科は通学課程になります。現職の方が仕事を離れずに学びやすいよう、4学期制で、土・日で授業が開講されますので無理なく学修することができます。また、多くの科目はインターネット回線を利用して、双方向オンライン会議システムで授業を自宅でも受講することが可能です。

キャンパススケジュール

教育実践研究科では、1年間を4つの学期に分けて学事進行していきます。

学期ごとのスケジュールを組むことができますので、無理なく学修することができます。

※その他にも、プロジェクト研究の発表会があります。

※こちらは目安です。スケジュールの参考として御覧ください。

1学期

| 4月 | 入学式 4月生 ガイダンス 履修登録期間 1学期授業開始 |

|---|---|

| 5月 | |

| 6月 | 1学期終了 |

2学期

| 7月 | 2学期授業開始 |

|---|---|

| 8月 | 夏季休暇 |

| 9月 | 2学期授業終了 履修登録期間 |

3学期

| 10月 | 10月生 新入生ガイダンス 履修登録期間 3学期授業開始 |

|---|---|

| 11月 | |

| 12月 | 3学期授業終了 |

4学期

| 1月 | 4学期授業開始 |

|---|---|

| 2月 | |

| 3月 | 4学期授業終了 学位記授与式 |

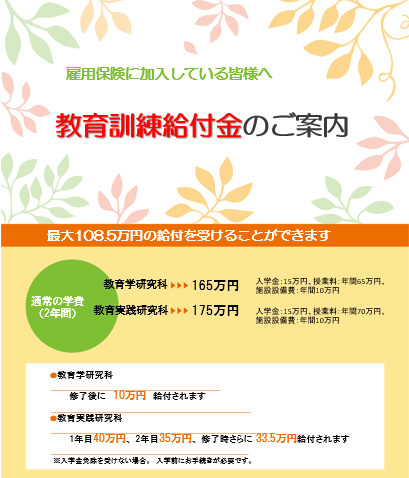

教育訓練給付金について

本学教育学研究科(修士課程)および教育実践研究科は、教育訓練給付金制度で指定された講座です。

支給要件についてはこちらよりご確認ください。

指定番号は以下の通りです。

【教育学研究科】 1420259-1810012-4(2022年3月7日から)

【教育実践研究科】1410055-1910011-2(2022年3月7日から)

関連リンク

新着情報

-

2024.03.11

修士課程 専門職学位課程学費改訂についてのお知らせ

-

2024.01.20

専門職学位課程 就職 / 実績 / 活躍本学専門職学位課程修了生で客員研究員の山口朗太さんが「令和5年度第55回日本学校視聴覚教育連盟賞」を受賞されました。

-

2024.01.05

博士後期課程 修士課程 専門職学位課程令和6年能登半島地震で被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

-

2023.12.20

修士課程 専門職学位課程 一般向け講座修士課程・専門職学位課程入学希望者向け 研究に関するワークショップ「教育の日@SEISA」を開催します

-

2023.12.11

修士課程 専門職学位課程 一般向け講座教育セミナー「困り感のある子どもに対しての保護者のかかわり方」:参加無料〈終了しました〉